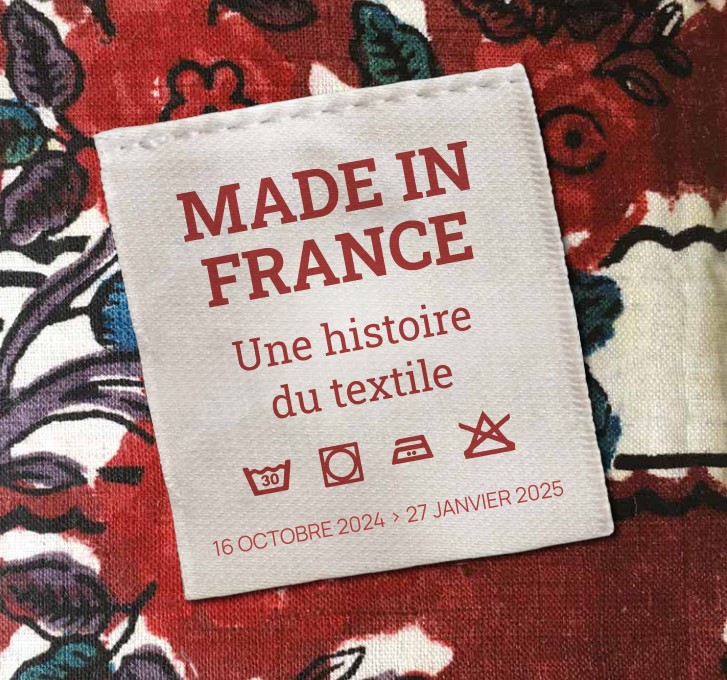

Une histoire du textile : exposition des Archives nationales du 16 octobre 2024 au 27 janvier 2025

À l’heure où l’industrie textile est au cœur d’une prise de conscience environnementale et éthique, les Archives nationales reviennent sur son histoire en France afin de saisir l’immense importance économique et sociale qu’elle a occupée dans notre pays, avant qu’elle ne s’effondre à la fin du XXe siècle.

L’exposition « Une histoire du textile », qui se tient du 16 octobre 2024 au 27 janvier 2025 aux Archives nationales, présente ainsi l’action des gouvernements sur plusieurs siècles pour contrôler, connaître et encourager la production du textile français, des fibres naturelles aux matières synthétiques.

En dialogue avec des pièces provenant de diverses institutions, ces archives, mémoire des politiques commerciales menées dans le pays, témoignent de l’importance de cette industrie. Elles représentent une source indispensable pour comprendre l’histoire du textile en France du milieu du XVIIe siècle à nos jours et le rôle central qu’elle a occupé dans la vie de la multitude d’individus qui ont participé à son essor, de la production de matière première à la consommation finale.

L’exposition s’appuie essentiellement sur la riche collection d’échantillons, représentatifs de la grande diversité d’une production disparue aujourd’hui, des étoffes les plus populaires aux plus luxueuses, conservés aux Archives nationales dans les fonds consacrés au commerce et à l’industrie, et pour la première fois montrés au public.

Organisée en quatre temps, l’exposition parcourt plus de trois siècles de développement industriel en France qui dessinent en filigrane la doctrine de l’État pour cette filière : connaître, contrôler et soutenir.

Archives nationales

Entrée gratuite

Paris Hôtel de Soubise, 60 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris

Métro : Rambuteau ou Hôtel de ville 16 octobre 2024 – 27 janvier 2025 Du lundi au vendredi : 10 h – 17 h 30 Samedi et dimanche : 14 h – 19 h Fermeture le mardi, le 25 décembre et le 1er janvier